La mer était calme et phosphorescente ; à temps égaux le navire entr’ouvrait la vague en poussant un grondement sourd comme celui d’un énorme cétacé ; les voiles enflées par la brise imprimaient aux mâts de suaves balancements : tout dans la nature semblait jouir d’un mystérieux bonheur.

J’étais étendu dans la chaloupe au-dessus du gouvernail et je regardais les étoiles. Dans cette position, mon être n’existait que pour jouir toutes les ondulatons du navire et des vagues faisaient passer un frisson d’aise à travers mon corps ; mon âme elle-même était comme suprimée ; il ne me restait plus que la faculté de savorer à larges poumons l’air frais de la nuit. Balancé comme en un hamac dans la chaloupe suspendue, tantôt élevé à vingt pieds au-dessus de l’eau, tantôt ramené jusqu’à sa surface, j’entendais tour à tour la vague frapper les bordages de la chaloupe ou disparaître sous le gouvernail du navire avec un bruit caverneux ; autour de moi la phosphorescence des méduses et des rotifères jetait une pâle et tremblotante lueur, et parfois la rencontre de deux ondes lumineuses faisait briller à mes yeux comme le reflet d’un éclair. Tout près, la mer semblait rouler du feu, tandis que dans le lointain elle répandait une vague lumière bleuâtre comme celle de l’alcool enflammé.

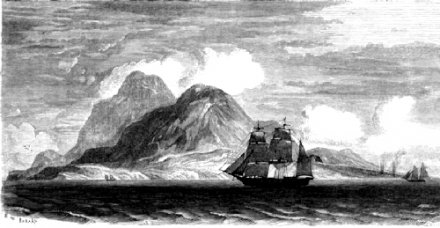

Une grande masse noire se dressait devant nous à deux milles vers le nord-ouest : c’était l’île de Montserrat. A travers le bleu profond de l’air où flottaient çà et là comme des particules vaguement lumineuses on distinguait parfaitement au-dessus de l’horizon les profils aigus de deux montagnes jumelles.

L’île de Montserrat (Antilles anglaises).– Dessin de de Bérard d’après M. Reclus.

C’était la première fois que je voyais une terre américaine et cependant je ne regrettai pas qu’il fût nuit. Ce pays de mon imagination ne m’apparaissait pas tout d’un coup dévoilé par la chaleur brutale du soleil, mais il se laissait deviner à la lueur des étoiles et m’offrait un cadre où je pouvais donner une vie à mes rêves.

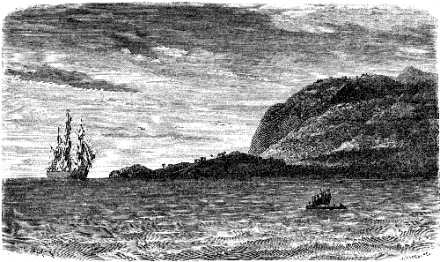

Trente-six heures après avoir dépassé Montserrat nous vîmes la terre en effet, et la côté méridionale d’Haïti, vague d’abord, puis grandissante et hardie, se dressa vers le nord. La péninsule, qui se termine au cap Requin ou Tiburon, n’est qu’une étroite chaîne de montagnes jetée au milieu de la mer et les pitons alignés sur sa crête ont un magnifique caractère de hardiesse. Le pic le plus élevé atteint une hauteur de 2800 mètres environ, et de cette pointe, le regard descend par une succession de terrasses et de pyramides jusqu’au cap Tiburon où l’arête de rochers plonge dans le bleu des eaux avec un jet fier et superbe. A sa vue, la comparaison établie par Alexandre Dumas entre un cap et un taureau montrant ses cornes aux vagues me revenait sans cesse à l’esprit.

Le cap Tiburon (Haïti).- Dessin de de Bérard d’après le Pilote des Antilles.

En plusieurs endroits, des falaises luisantes comme du métal s’élèvent sur le bord de la mer, et les huttes des pêcheurs sont suspendues comme des chèvres sur le rebord des rochers. Couvée par un implacable soleil, cette côte presque tout entière a pris un aspect rougeâtre et sévère qui semblerait devoir mieux convenir à quelque promontoire de l’Arabie.

Depuis longtemps il me semblait voir au fond de l’eau des traînées noires sembables à des algues flottantes, mais je croyais ma vue trompée par le jeu des ombres et de la lumière, lorsque tout à coup je vis distinctement des rochers et des plantes marines. J’appelai le capitaine, un matelot jeta la sonde, elle indiquait 26 mètres de proondeur. L’eau était pure comme de l’air condensé ; on eût dit que les poissons y volaient par secousses, et les requins si fréquents et si dangereux dans ces parages y semblaient suspendus au-dessus du vide ; les prairies d’algues, les colonies de polypes, les bancs voyageurs de méduses défilaient tour à tour sous nos yeux, et sur le fond de la mer nous voyions ramper des assemblages confus et indécis de pattes énormes, de têtes monstrueuses. Enfin la brise du soir se leva et nous poussa dans la direction de la Jamaïque.

Une vue de la côte de la Jamaïque (baie de Santa-Anna).– Dessin de de Berard

...Plus loin se dressaient des hauteurs découpées et tailladées dans tous les sens par des ravines et portant d’épaisses forêts dans leurs vallons ; derrière cette première rangée de collnes vertes, le regard s’élevait à une autre rangée brunie par l’éloignement, puis à une chaîne dentelée de montagnes déjà bleues ; enfin, sur tout cet entassement de sommets, un grand pic dardait sa ointe jusqu’à 2400 mètres de hauteur et semblait vouloir étendre sur l’île tout entière comme un vaste manteau d’azur. Et la paix, le calme, la force contenue de la terre et de la mer, qui jamais pourra les décrire ? On eût dit que la nature savait jouir de sa propre beauté et ne demandait pas l’admiration sympathique de l’homme. Dans les passages tropicaux, il n’y a rien de doux, de tendre, de plaintif et de familier comme dans les gazons, les ruisselets et les brumes de nos pays du nord ; la nature y est dédaigneuse, impassible, implacable dans sa beauté ; elle semble ignorer ses enfants.

Le jour suivant, vers quatre heures de l’après-midi, nous étions en face du Grand-Caïman, ancien repaire de brigands qui, pour mieux braver les frégates ennemies, avaient posé leur nid au milieu des écueils. Cette île n’a de remarquable que ses souvenirs...

Notre voyage durait déjà depuis quarante-cinq jours, et malgré les voyages d’exploration que j’avais entrepris dans la cale, dans leschaloupes et sur les mâts du navire, il me tardait de toucher le sol... Aussi vers le second jour de notre navigation dans le golfe du Mexique regardais-je avec anxiété vers le nord... Tout à coup il me sembla que la couleur de l’eau avait changé ; en effet, de bleu foncé elle était devenue jaune et je vis une ligne de séparation, droite et comme tirée au cordeau, s’étendre de l’est à l’ouest entre les deux zones diversement colorées ; au nord, une petite ligne noirâtre à demi cachée par le brouillard annonçait la terre ; nous étions dans les eaux du Mississipi. Bientôt après le navire ralentit sa marche, il n’avança plus que difficilement et puis s’arrêta tout à fait ; sa coque était engagée dans les vases. Ainsi le voyage était terminé : il ne nous restait plus qu’à patienter dans notre fondrière de boue liquide.

Bouches du Mississipi.– Dessin de de Bérard d’après M. Reclus

Pendant toute la nuit notre navire oscilla sur un fond de vase nauséabonde ; mais loin de me plaindre, je me félicitais au contraire de me sentir ainsi balancé sur cette boue, je venais de faire deux mille lieues pour la voir. Au point de vue géologique, quoi de plus intéressant que ces vastes alluvions dans un état encore semi-liquide ! Arrachés par la lente érosion des flots et des siècles à toutes les chaines de montagnes de l’Amérique du Nord, ces sables et ces argiles forment, dans le golfe du Mexique, une puissante couche de deux ou trois cents mètres d’épaisseur qui, tôt ou tard, par le tassement et l’influence de la chaleur centrale, se transformera en vastes assises de rochers et servira de base à des régions fertiles et populeuses. Dans leur œuvre de création, ces particules ténues se tamisent dans la mer pour ajouter sans cesse des îles, des presqu’îles, des rivages au continent, ou bien, entraînées dans le courant des Florides, vont se déposer à mille lieues de là sur le banc de Terre-Neuve.

Paquebot et bateau remorqueur sur le Mississipi.– Dessin de de Bérard d’après M. Reclus

Dès l’une des premières nuits de mon séjour dans la métropole du Sud, il arriva un de ces effroyables désastres, si fréquents aux Etats-Unis. Sept grands bateaux à vapeur brûlaient à la fois. C’était un spectacle magnifique. Les sept navires, amarrés à côté l’un de l’autre, formaient comme autant de foyers distincts, réunis à la base par une mer de flammes ; les tourbilloons de feu, jaillissant du fond des cales embrasées, se recourbaient gracieusement au-dessous des galeries et révélaient dans toute son éphémère beauté l’architecture élégante de ces palais étincelants de dorures et de glaces ; mais bientôt les langues de feu pénétrèrent par jets successifs à travers le plancher des galeries, et de la base au sommet, les trois étages de cabines furent enveloppés dans un ouragan de flammes ; au-dessus des navires, les noires cheminées, entourées des ondes tournoyantes de l’incenie, restèrent longtemps immobiles comme des spectres funèbres, et les drapeaux, hissés à l’extrémité des mâts, se montrèrent de temps en temps à travers la fumée, flottant joyeusement comme dans un jour de fête. L’une après l’autre, les galeries s’affaissèrent avec d’horribles craquements, les machines et les fourneaux, perdant leur centre de gravité, se penchèrent tout à coup, faisant osciller comme une banderole tout le vase incendie. Les étages, les cheminées s’écroulèrent successivement, et le Mississipi, couvert de débris embrasés, charria tout un fleuve de feu. Les façades uniformes de la ville, les les quais couverts de marchandises, la foule en désordre, les grands navires amarrés le long du rivage, et, sur la rive opposée, les maisons et la forêt d’Alger, tout semblait éclairé d’une lueur sanglante ; par contraste, le ciel seul paraissait noir et les étoiles avaient disparu. Les cris que l’on entendit longtemps sortir des navires en feu augmentaient l’horreur de cette effroyable scène. Quarante-deux personnes furent brûlées vivantes avant qu’on eût organisé le sauvetage. On sait que sur le Mississipi, depuis la construction du premier bateau à vapeur jusqu’à nos jours, plus de quarante mille personnes ont été brûlées ou noyées par suite d’accidents de tout genre : explosions, collisions ou incendies : c’est une moyenne de mille victimes par an.

Port de la Nouvelle-Orléans.– Dessin de de Bérard d’après une photographie américaine

Déjà nous avions reconnu depuis longtemps la proximité de la grande ville par l’atmosphère épaisse et noire qui pesait sur l’horizon lointain et par les hautes tours vaguement estompées dans la brume, quand tout à coup, au détour d’un méandre, les édiices de la métropole du sud commencèrent à poindre : à chaque tour de roue, un nouveau détail se révélait, clocher après clocher, maison après maison, navire après navire ; enfin, quand le remorqueur nous abandonna, la ville tout enière étalait devant nous son immense croissant de deux kilomètres de longueur. Sur le fleuve, se croisaient en tous sens les énormes vapeurs de commerce, les petits remorqueurs attelés à de gros navires circulant sans cesse entre la ville et son faubourg d’Alger, les esquifs nageant comme des insectes au milieu de tous ces monstres puissants. Attachés à la rive, se montraient en ordre les lougres et les goëlettes, ensuite les hauts bateaux à vapeur semblables à de gigantesques mastodontes au râtelier, puis les trois-mâts rangés le long de la rive en interminable avenue. Derrière ce vaste demi-cercle de mâts et de vergues, on entrevoyait les jetées en bois encombrées de marchandises de toute espèce, les boitures et les chars bondissant sur le pavé, enfin les maisons en briques, en bois, en pierre, les gigantesques affiches, la vapeur des usines, le tumulte des rues. Un beau soleil éclairait ce vaste horizon de mouvement et de bruit.

Elisée Reclus