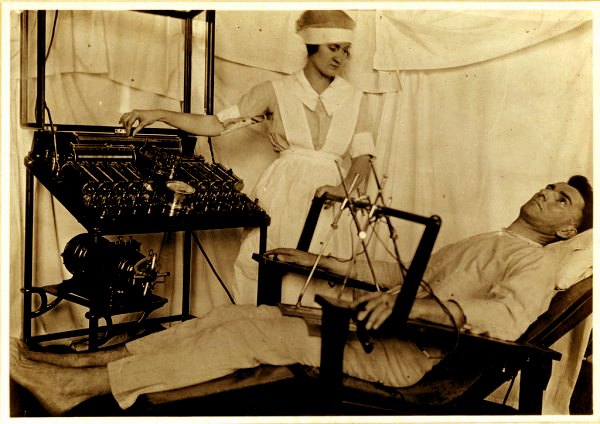

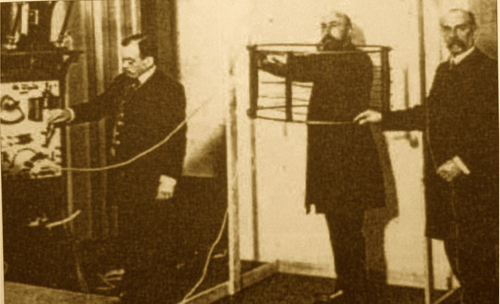

« Des milliers de malades ont été traités, ces dernières années, à la Salpêtrière. (…) les malades en traitement sont placés sur une série de tabourets isolants reliés à une machine électrique. C’est ce qu’on appelle le bain électrique. Sous son influence, on constate divers phénomènes physiologiques (chaleur, circulation du sang, etc., etc.), trop techniques pour trouver ici leur place. L’électrisation localisée se fait au moyen d’excitateurs appropriés. Les principales affections que l’on traite à la clinique de la Salpêtrière appartiennent à deux classes ; les maladies nerveuses (hystérie, névralgies, paralysies de toute espèce) et les maladies de nutrition dans lesquelles on comprend la dyspepsie, dilatation de l’estomac, chlorose, anémie, rhumatisme, etc. Le nombre toujours croissant des malades qui affluent à chaque consultation est la meilleure preuve de l’efficacité de ce traitement. Déjà connue, mais pas assez encore, cette nouvelle méthode thérapeutique, qui a déjà pris la plus grande extension, est appelée au plus brillant avenir. »

Extrait du journal hebdomadaire LE MONDE ILLUSTRÉ, 14 août 1887

Dans son ouvrage Ma vie et la psychanalyse, Freud confie que lorsqu’il quitte l’enseignement de Charcot à Paris pour rentrer s’établir à Vienne au cours de l’année 1886, son arsenal thérapeutique se limite à deux techniques : l’hypnose et l’électrothérapie. « Je m’en rapportai, en ce qui concerne l’électrothérapie, au manuel de W. Erb, qui donnait des prescriptions détaillées sur le traitement de tous les symptômes des maladies nerveuses. Je devais malheureusement bientôt reconnaître que ma docilité à suivre ces prescriptions n’était d’aucune efficacité, que ce que j’avais pris pour le résultat d’observations exactes n’était qu’un édifice fantasmagorique. La découverte qu’un livre signé du premier nom de la neuropathologie allemande n’avait pas plus de rapports à la réalité que, par exemple, une clef des songes “égyptienne” telle qu’on en vend dans nos librairies populaires, fut douloureuse, mais elle m’aida à perdre encore un peu de la naïve croyance aux autorités dont je ne m’étais pas encore rendu indépendant. Je mis donc l’appareil électrique de côté, avant même que Moebius n’ait proféré ces paroles libératrices : les succès du traitement électrique – quand il en est – ne sont dus qu’à la suggestion médicale. »

Wilhelm Heinrich Erb, l’auteur du volumineux traité d’électrothérapie paru à cette époque, était l’un des continuateurs d’une longue lignée de savants obsédés par l’invention de nouveaux traitements grâce à l’application de courants électriques plus ou moins intenses sur la peau de leurs patients.

À la Salpêtrière, Charcot ne s’est pas contenté d’hypnotiser ses sujets, il a fait un usage intensif de l’électrothérapie. Un service entier était consacré à cette technique et, nous dit un journal de l’époque, on y traitait chaque jours entre deux cent et trois cent malades.

Lorsqu’il rédigeait son récit autobiographique, Freud ne soupçonnait pas que ce qu’il nomme un « édifice fantasmagorique » issu de la « suggestion médicale » se développerait et menacerait même, à peine plus d’un siècle plus tard, d’enterrer à la fois la psychanalyse et toute autre forme de psychothérapie en faveur de traitements électrisants s’appliquant aux entités physiques proprement dites, c’est-à-dire aux neurones en tant que tels.

Car le début du XXIe siècle entérine le triomphe du réductionnisme scientifique : le psychique est ramené au neuronal, l’individu n’est plus considéré que comme un ensemble de systèmes neuro-somatiques entièrement intelligibles à la science. Le rêve d’établir une « physique de l’âme » [1] se réalise enfin grâce à l’observation directe du cerveau par la neuro-imagerie et aux traitements de neurostimulation électrique – traitements dont l’électrochoc est un ancêtre décrié et cependant bien loin d’être mort et enterré.

Pour comprendre comment ont été posées les bases de cette forme de réductionnisme et de ses principales métaphores – on parle, par exemple, de « l’activité électrique » du cerveau, de la « conduction électrique de l’influx nerveux », de « câblage » et de « circuiterie neuronale » –, il faut retracer l’histoire de l’électrophysiologie en remontant au siècle des Lumières, une époque marquée par les découvertes du « magnétisme animal » par Franz-Anton Mesmer et surtout de l’ « électricité animale » par son contemporain Luigi Galvani.

Vers le milieu du XVIIIe siècle, la société aristocratique se pressait dans les salons pour participer à d’étranges réunions autour des savants de l’époque et de leurs recherches. On ne dédaignait pas se soumettre à des petits chocs électriques générés par une bouteille de Leyde – lorsque plusieurs de ces bouteilles en verre remplies de feuilles d’étain étaient branchées en parallèle, elles constituaient une sorte de batterie.

Ou assister à d’autres expériences scientifiques : celle, par exemple, qui consiste voir tourner de grosses machines électrostatiques produisant des étincelles à la surface d’un globe de verre. En 1746, le physicien français Jean-Antoine Nollet (1700 – 1770) réalisait en présence de Louis XV une spectaculaire expérience dans la galerie des Glaces de Versailles : elle consistait à déterminer la vitesse de transmission d’un courant électrique issu d’une bouteille de Leyde à travers une chaîne humaine formée par cent quarante personnes.

La bonne société parisienne se passionnait également pour le « magnétisme animal » introduit en France par le médecin allemand Franz-Anton Mesmer (1734-1815). Ses traitements se déroulaient dans le décor luxueux de vastes salons à la lumière tamisée par d’épais rideaux. [2] Sous l’effet de ses passes magnétiques, censées faire naître une polarité et provoquer des courants dans le corps du patient, certaines personnes s’endormaient, d’autres étaient prises de convulsions. Dépassé par son succès, Mesmer mit au point le fameux « baquet » chargé de « fluide naturel » et autour duquel il rassemblait jusqu’à soixante personnes. Mais, violemment attaqué par l’Académie de Médecine, il dut renoncer à exercer son art en France. L’existence du « magnétisme animal » peinait à convaincre les autorités scientifiques.

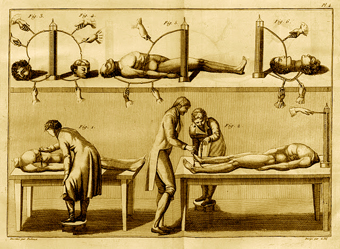

En revanche, vers la fin du XVIIIe siècle, Luigi Galvani (1737-1798), professeur d’anatomie à Bologne, apportait la preuve de l’« électricité animale » découverte accidentellement en 1780 au cours d’une expérience où il observa la contraction des nerfs sciatiques des grenouilles qu’il disséquait. Il décrivit ainsi sa découverte dans son ouvrage De viribus electricitatis in motu musculari, Commentarius (Commentaire sur les forces de l’électricité dans les mouvements musculaires) : « J’ai disséqué une grenouille et l’ai préparée (de la manière habituelle), et ayant à l’esprit autres choses, j’ai placé la grenouille sur la table où se trouvait une machine électrique, mais l’animal en était éloigné. Quand l’un de mes aides a légèrement touché, par hasard, de la pointe de son scalpel le nerf crural interne de la grenouille, soudain les muscles des membres furent agités de convulsions violentes. Un autre aide présent eut l’impression que le phénomène se produisait quand une étincelle jaillissait de la machine électrique [...] Je fus alors pris d’un incroyable désir de refaire l’expérience et d’expliquer le mystère de ce phénomène. J’approchai donc la pointe du scalpel de l’un ou l’autre des nerfs cruraux, tandis que l’un des assistants faisait jaillir une étincelle. Le phénomène se reproduisit de la même manière. »

Après avoir effectué plusieurs autres expérimentations pour vérifier si l’électricité atmosphérique était en cause, il exclut cette hypothèse et tenta de provoquer les mêmes contractions en reliant le muscle et le nerf de la cuisse par des tiges en métal. Le résultat fut probant et il put constater que : « l’emploi de plusieurs corps métalliques différents avait beaucoup plus d’effet que l’emploi d’un seul et même corps métallique dans l’obtention ou l’augmentation des contractions musculaires [...] Si [...] un de ces éléments est en fer et un autre en cuivre, ou encore mieux en argent [...] les contractions seront beaucoup plus importantes et de plus longue durée. »

Ce qui le conduisit à cette conclusion fondamentale dans l’élaboration du mode de pensée de l’électrophysiologie moderne :

« Ces résultats provoquèrent en moi un grand étonnement et commencèrent à me faire soupçonner [l’existence d’]une électricité inhérente à l’animal lui-même. [Et, après une longue série d’expériences ...] il me sembla qu’on pouvait conclure, sans aucune hésitation, que cette électricité [...] se trouvait dans l’animal préparé. »

Le « fluide » conduit par les nerfs était donc pour lui de nature électrique. Il émanait du cerveau et pouvait être aussi conduit par du métal. Il s’accumulait à l’intérieur des muscles, lesquels étaient assimilables à des bouteilles de Leyde. Il suffisait donc d’établir le contact entre le muscle et le nerf au moyen d’une tige métallique pour provoquer la décharge de l’électricité contenue dans le muscle.

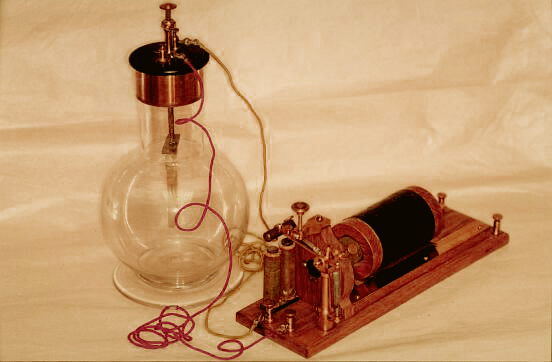

Les Commentaires de Galvani provoquèrent la réaction enthousiaste d’Alessandro Volta (1745-1827), professeur de physique à Côme, un savant de renom international lui aussi convaincu de l’existence de l’ « électricité animale ». Il reproduisit et élargit les expériences de Galvani, mais parvint à des conclusions divergentes. Les muscles n’étaient pas, selon lui, assimilables à des bouteilles de Leyde car il suffisait de relier deux points d’un nerf par une tige métallique pour obtenir la contraction du muscle. Le « fluide électrique » était donc conduit seulement par les nerfs. Pour Galvani, la tige métallique équilibrait les charges internes entre le muscle et le nerf alors que, selon Volta, c’était l’utilisation par Galvani de métaux différents, comme le cuivre et le fer, qui engendrait le courant et provoquait la contraction du muscle. L’électricité générée par les métaux excitait le nerf qui contractait le muscle. La controverse entre les partisans des deux théories – électricité animale ou électricité métallique – s’étendit à toute l’Europe.

Parmi les effets les plus durables de cette polémique, il en est deux qui participèrent de manière fondamentale à l’élaboration de la métaphore électrophysiologique : que l’on admette que le corps des animaux « contenait » de l’électricité ou, au contraire, qu’il conduisait une énergie extérieure, il devenait plausible que cette forme d’énergie fût au fond identique à celle que peuvent produire les métaux.

C’est à partir de la contestation de la thèse de Galvani que Volta eut l’idée d’inventer un appareil composé « d’une série de morceaux cuivre ou mieux, de disques argentés, placés l’un sur l’autre et en alternance avec des disques d’acier, ou mieux, de disques de zinc, entre chaque paire de disques en métal il y a un disque de carton (ou d’autre chose) imbibé de sel ou d’eau acidulée. » Ainsi naquit une invention révolutionnaire : la pile électrique. La pile de Volta produisait de l’électricité durant un temps beaucoup plus long que la bouteille de Leyde qui se vidait de sa charge initiale à l’usage.

Même si Galvani a montré que sa théorie fonctionnait en l’absence de tout conducteur métallique, il dut s’incliner devant le triomphe de Volta dont l’invention gagna immédiatement la reconnaissance de la communauté scientifique internationale.

Un demi siècle plus tard, la théorie de l’électricité animale de Galvani fut réhabilitée par les travaux du physicien Carlo Matteucci (1811-1868) qui, grâce à l’invention du galvanomètre par son collègue Leopoldo Nobili, parvint à enregistrer pour la première fois en 1838 le courant électrique entre la surface intacte et la section lésée d’un muscle de grenouille. Le physiologiste allemand Emil Dubois-Reymond (1818-1896) poursuivit ses travaux et montra que la stimulation des muscles produisait également un courant dû à l’existence d’une différence de potentiel électrique. Par la suite, le physicien Hermann von Helmholtz (1821-1894) détermina la vitesse de la propagation du potentiel dans le nerf sciatique de grenouille. Leur continuateur Julius Bernstein (1839-1917) élabora une théorie selon laquelle les neurones étaient assimilables à de minuscules piles biologiques. Il fournit en 1902 un modèle physico-chimique de la bioélectricité qui a gardé sa validité jusqu’à aujourd’hui.

On assiste donc depuis Galvani à une série de pas successifs vers la réduction de la sensibilité physiologique animale à des processus physico-chimiques. Mais travailler sur des pattes de grenouille ou des cellules ne permet pas de trancher la question suivante : quelle est la nature de l’esprit ? La conscience est-elle réductible à des influx nerveux ? Les activités perceptives, motrices et cognitives sont-elles « causées » par des connections neuronales ?

La compréhension de l’activité cérébrale devient un enjeu non seulement palpable, mais crucial et obsédant. L’hypothèse d’une affinité entre cerveau et électricité conduira à tenter d’audacieuses expériences, utilisant des procédés très souvent barbares, sur des animaux ou des patients.

Ces recherches se scindent d’abord en deux courants : l’un, d’ordre électro ou neuro-physiologique, vise l’exploration scientifique du fonctionnement cérébral – il débouchera sur la cartographie des circuits neuronaux ; l’autre, dérivé de l’électrothérapie, est plus curatif que cognitif ; il se développera souvent en marge de la médecine officielle, jusqu’à ce que ces deux courants se réconcilient et se fondent à partir du milieu du XXe siècle au sein des neurosciences.

Une nouvelle aire de la neurophysiologie débute avec la stimulation électrique du cortex. C’est en 1860 que le psychiatre berlinois Eduard Hitzig (1838-1907) constate que l’application d’un courant galvanique sur la partie temporale du crâne d’un patient provoque des mouvements des yeux. En compagnie de l’anatomiste Gustav Fritsch (1838-1927), il vérifie ce phénomène sur des lapins et des chiens. Leurs conclusions sont publiées en 1870 : en excitant certaines parties motrices du cerveau, on obtient des contractions musculaires dans la partie opposée du corps. La voie est ouverte à la recherche des localisations cérébrales. Le neurologue écossais David Ferrier (1843-1928) poursuit l’expérimentation sur des chiens, puis des singes, en électrisant, en lésant ou en excisant certaines parties de l’encéphale, pour aboutir à la conclusion « qu’il existe dans le cortex certaines régions auxquelles des fonctions précises peuvent être attribuées. » Les ablations que Hitzig avait commencé à pratiquer au niveau du lobe frontal suscitent la théorie de la « hiérarchie des espèces » : le lobe frontal supporterait les fonctions supérieures de l’esprit et constituerait le siège de la pensée abstraite. C’est pourquoi il est plus développé chez l’homme que chez le singe, chez ce dernier que chez le chien, et ainsi de suite. Une théorie déjà défendue par les phrénologistes qui ne cessera d’être réaffirmée à chaque étape du développement des connaissances sur le cerveau.

Parallèlement à ces recherches, on assiste à la prolifération un peu partout en Europe, et en particulier en France, d’un véritable arsenal d’appareils électriques inventés au cours du XIXe siècle – machines galvaniques, piles voltaïques, machines à induction électromagnétique, dynamo de Gramme, et bien d’autres. La plupart de ces appareils vont être expérimentés à des fins curatives.

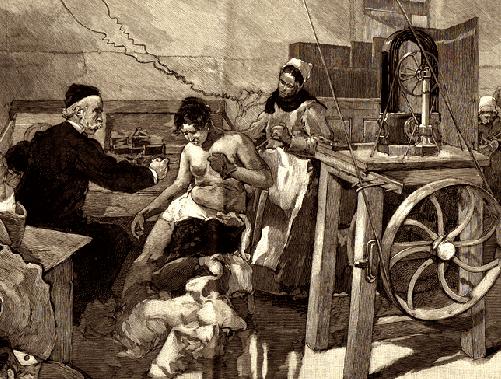

Dès le début du siècle, le neveu de Galvani, le physicien italien Giovanni Aldini (1762-1834), ardent défenseur de la théorie de l’électricité animale élaborée par son oncle, pratique la première forme d’électrochocs auxquels il soumet les patients souffrant de troubles mentaux.

Il organise dans diverses villes d’Europe des démonstrations publiques au cours desquelles il stimule électriquement des têtes et des troncs d’animaux – chiens, moutons ou chevaux – afin d’étonner l’assistance au vu des contractions musculaires provoquées chez les cobayes morts.

Son expérience la plus célèbre se déroule à Londres en 1803, sur le corps disséqué de George Forster, un homme mort par pendaison. Sous les regard effrayés de l’assistance, il applique une tige métallique reliée à une puissante batterie sur différentes parties du cadavre. Lorsque la tige entre en contact avec la bouche et l’oreille du cadavre, la mâchoire se met à trembler et lorsqu’elle touche le rectum, l’ensemble du corps entre en convulsion, donnant l’impression d’une réanimation. À Paris, Pinel l’autorise à pratiquer le galvanisme sur plusieurs patients de la Salpêtrière, mais l’expérience semble assez peu convaincante et ne donne lieu à aucun compte rendu.

Il n’est peut-être pas inutile de souligner qu’en dépit des espoirs suscités par ces techniques d’électrisation et de leur croissante crédibilité scientifique, elles n’ont jamais été capables de produire des résultats curatifs indiscutables. Elles sont, au contraire, soupçonnables, d’avoir le plus souvent aggravé l’état des patients ou d’avoir été utilisées dans un but ouvertement répressif.

Dans un article datant de 1859, intitulé De l’application de l’électricité au traitement de l’aliénation mentale, le Dr Teilleux, médecin-chef de l’asile de Maréville, écrit par exemple que l’électricité offre « l’avantage immense de pouvoir être employée comme agent de coercition, et, le cas échéant, de suppléer souvent à la douche, au corset de force, etc. etc. moyens qui tous présentent des inconvénients sérieux, tandis que l’application de l’électricité ne peut jamais en avoir. »

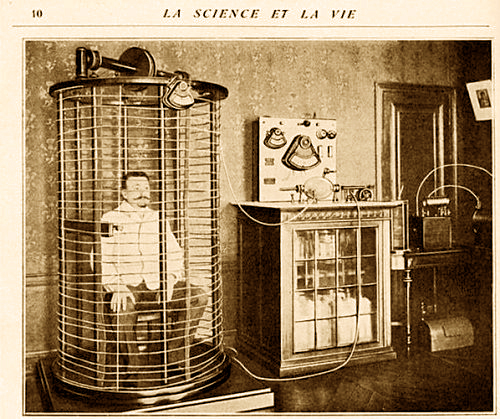

C’est sans doute pour cette raison que l’électrisation médicale se répand assez vite dans le monde asilaire. Des services spécialisés voient le jour dans de nombreux hôpitaux à Paris comme en province. En 1884, l’hôpital Cochin se dote d’un service d’électrothérapie. Il en sera de même, progressivement, des principaux hôpitaux français. Le plus célèbre, fondé à la Salpêtrière par Romain Vigouroux en 1875, procède à des bains électriques collectifs. On utilise l’électricité statique, ou les courants induits (faradisation) appliqués individuellement [3].

Le fameux tableau d’André Bouillet peint en 1887, avec l’accord de Charcot, Une leçon clinique à la Salpêtrière, n’omet pas d’attester la présence d’un appareil d’induction sur la table où un assistant prend des notes.

À Pau, le Dr Auzouy décrit ainsi sa méthode : les « malades sont placés, pour les expériences, dans un fauteuil où on les fixe au besoin, en face d’une petite table sur laquelle repose la machine électromagnétique. Rien n’est plus facile que de les soumettre à l’action du courant au moyen d’excitateurs métalliques, parfois garnis d’éponges humides et tenus par l’opérateur à l’aide de manches isolants. » Il explique que « la douleur physique produit une trêve dans leur délire et les ramène passagèrement au sentiment de la réalité. »

Le double visage de ce type de traitement – utilisation d’un « fluide » censé avoir des propriétés quasi magiques par le thérapeute et usage punitif de ce même fluide –, persistera et trouvera son expression achevée dans l’usage généralisé de l’électrochoc au siècle suivant, comme nous le verrons par la suite.

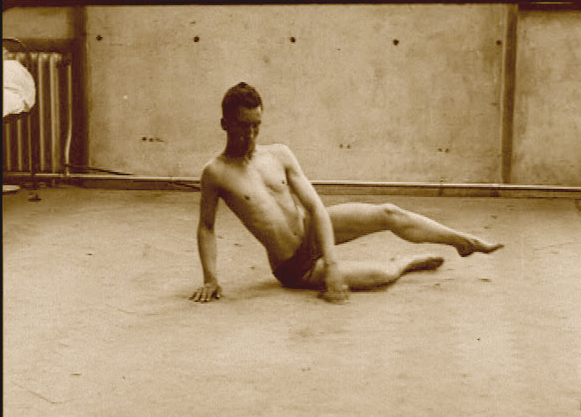

L’électrisation médicale franchit un pas décisif avec Guillaume Duchenne de Boulogne (1806-1875), spécialiste des systèmes musculaires et nerveux. Son ouvrage publié en 1855, De l’électricité localisée, fait désormais autorité. Il défend l’usage exclusif des courants d’induction à la place des courants galvaniques qu’il juge peu fiables. Les travaux de Faraday sur la production des courants induits par l’introduction d’un aimant dans une bobine lui donnent l’idée d’une machine à induction aux effets gradués permettant d’électriser les muscles en profondeur et de manière très localisée. Ses travaux photographiques sur les expressions du visage ont fait l’objet de nombreuses expositions. Grâce à la précision de ses outils de faradisation, il dresse le désormais célèbre catalogue des Mécanismes de la physionomie humaine ou analyse électrophysiologique de l’expression des passions.

L’engouement pour l’électrothérapie gagne assez vite le secteur privé. « Dans les années 1890, écrit Christine Blondel, de nombreux cabinets privés s’équipent en matériel d’électrothérapie. On peut suivre dans l’annuaire des médecins la progression du nombre des médecins électriciens : à Paris ils sont déjà une dizaine sur une centaine de spécialistes en 1888, et une trentaine en 1900. Ainsi le docteur Paul Gachet, médecin et ami de Van Gogh, qui étudia à la Salpêtrière, annonce sur son papier à en-tête : “Applications de l’électricité au traitement des maladies chroniques et nerveuses. Au moyen des appareils sortant des ateliers de M. Morin.” On voit l’importance accordée aux machines au regard du patient (…) Certains de ces médecins prescrivent l’usage à domicile de petits appareils avec une posologie qui se veut aussi précise que le dosage de préparations médicales par le pharmacien. On peut voir dans le Catalogue de la Manufacture française d’armes et cycles de Saint-Etienne, sans doute l’ouvrage français au plus fort tirage au début du XXe siècle, le nombre imposant de tels appareils domestiques proposés à la vente par correspondance et permettant l’automédication. » [4]

Père de la haute fréquence médicale, le physicien Jacques Arsène d’Arsonval (1851-1940) étudie les effets des courants à haute fréquence sur les animaux. Pour déceler les faibles courants lors de l’étude des contractions musculaires, il construit de nombreux appareils dont le plus connu est un nouveau galvanomètre. Cet appareil est conçu après avoir étudié les contractions musculaires chez les grenouilles à l’aide d’un téléphone, appareil dont il invente le prototype et qui fonctionne grâce à un courant de très faible intensité similaire à l’électricité animale.

Curieuse ironie de l’histoire car, un siècle plus tard, l’accroissement des émissions d’ondes électromagnétiques dû au développement du téléphone sera loin d’être considéré comme bénéfique pour la santé – alors que d’Arsonval est persuadé que « la thérapeutique de l’avenir n’emploiera comme moyens curatifs que les modificateurs physiques (chaleur, lumière, électricité et autres agents encore inconnus). Les drogues c’est l’empoisonnement. »

Son goût pour l’expérimentation le conduit à placer sa propre tête entre deux bobines électriques alimentées par un courant alternatif de 110 volt à 30 ampères. Il voit alors apparaître des scintillements lumineux dans son champ visuel (phosphènes) qu’il attribue à la stimulation directe des cellules rétiniennes. Un peu plus d’un siècle plus tard, la technique née de cette expérience, la Stimulation Magnétique Transcrânienne, sera développée à la fois comme mode d’exploration cérébrale et comme moyen thérapeutique pour diverses affections comme la dépression.

La croyance obstinée en la fée électricité pour combattre la dépression ne se démentira jamais. Sur un ton qui est pourtant loin d’être triomphaliste, l’assistant de Charcot Joseph Babinski (1857-1932) publie en 1903 un article intitulé : Guérison d’un cas de Mélancolie à la suite d’un accès provoqué de Vertige Voltaïque. Il décrit le cas d’une patiente âgée d’une quarantaine d’années et plongée dans un état de mélancolie résistant à tous les traitements : opium, belladone, hydrothérapie, balnéothérapie, électricité statique, rien n’y fait. Babinski se décide alors à la soumettre à une « voltaïsation électrique de la tête de quelques minutes » allant jusqu’au vertige. Presque miraculeusement, cette opération semble la soulager. Au bout de plusieurs séances dont l’intensité va croissant, la malade se déclare guérie. Dans son article, Babinski semble douter du rôle réellement curatif du « vertige voltaïque », car de son propre aveu, l’électrisation n’a jamais fait ses preuves dans les cas des mélancolies. Le médecin conclut donc avec prudence que son intervention a dû bénéficier d’heureuses circonstances, sans qu’il puisse expliquer pourquoi. Ce cas est paradigmatique de la puissance quasi occulte de l’électrothérapie, comme si dans l’univers rationaliste de la science florissante doit subsister une part de magie liée à une mystérieuse énergie à la fois destructrice et salvatrice, cruelle et revitalisante, voire purificatrice.

C’est en ce double sens qu’il faut interpréter le traitement que réserve le neurologue Clovis Vincent (1879 -1947), élève de Babinski, aux blessés psychiques de la première guerre, aux traumatisés et contracturés revenant du champ de bataille : l’application d’un courant faradique ou galvanique de très forte intensité que les soldats baptisent « torpillage ». « Dans ce conflit au ras du sol, écrit Pierre Darmon, nombreux furent les soldats ensevelis qui, une fois dégagés, se retrouvèrent figés dans d’étranges postures, pliés en deux ou accroupis. Certains avaient encore les mains ou les pieds tordus, d’autres étaient sourds ou muets. Mais l’examen clinique ne révélait aucune lésion. Aussi furent-ils déclarés « suggestionnés », voire traités en simulateurs. Pour eux, Babinski inventa le terme de « pithiatisme » (du grec « je persuade » et « je guéris »). Les thérapies employées pour les renvoyer au feu étaient féroces. Enfermés dans des carcans redresseurs ou soumis au torpillage électrique, ils pouvaient, sous l’empire de la souffrance, retrouver une éphémère mobilité, mais, tôt ou tard, les contractures reprenaient le dessus. » [5]